出刃庖丁の研ぎ特集。お薦めは3種類の研ぎ方と2種類の砥石。

酔心へのお問い合わせで一番多いのが「研ぎ」に関する事です。

今回は出刃庖丁の研ぎについて特集しました。

出刃はまな板を叩く使い方、硬い骨に当てる使い方をするので、

強い刃に育てることが一般的です。

先にタイトルの結論を書きますと、

・「ハマグリ刃にする」「ナチュラルハマグリにする」「糸刃を付ける」

こちらが三種類の研ぎ方。

この辺りに研ぎ育てると、出刃らしく強い庖丁使いが出来ます。

砥石は選択した研ぎ方に合わせて、

・「柔らかい砥石」と「硬い砥石」を使い分ける。

このようになります。

詳細の前に覚えておいて欲しいことがあります。

「ハマグリ刃」と「丸刃」は切って話せない関係性があり、少しでも丸刃になると切れ味を大幅に損ないます。

どの庖丁でも、ハマグリ刃に育てる場合は「丸刃」にならないように常に気を配るようにしましょう。

では具体的に話していきます。

目次

ハマグリ刃にする。

ハマグリ刃に育てる研ぎ方は色々ありますが、今回はしっかりとハマグリを作る手段をご紹介します。

弊社社長青木達哉によるINOX本焼出刃のハマグリ講座の写真を交えて解説していきます。

1.まずは実際にハマグリにしたい天を決めてください。

最初は無理な角度を設定するのではなく、ご自身の手の角度を決めやすい位置に設定すると良いと思います。

合わせ(霞)の庖丁でしたら、可能なら刃金と地金の境辺りに天を設定すると仕上がりが綺麗になります。

天を決めたら、マッキーなど、水に強いペンで書いて可視化しておきます。

初めから荒砥で一回でやろうとせず、中砥や仕上砥を使って、やりやすい手の角度を調整しながら天を決め、都度ラインを書きなおしてください。

※研ぎ始める前に。

刃元は問題ないと思いますが、庖丁の造りによっては切っ先はラインを超えて鎬付近まで研げてしまうかもしれません。

こちらは手の角度の問題ではなく、庖丁の仕様に沿った結果になりますので、あまり気にせず、できる範囲でやりましょう。

2.天が決まったら。

このペンで書いたライン以下は「硬い砥石」で平面をしっかり維持して研ぎあげてください。

平面保持の観点からダイア砥石が理想的ですが、品質の良いダイア砥石はどれも高額です。

揃えるのが大変だと思いますので、研磨力の高い荒砥石を使い、面直しを怠らないように研ぎ抜きましょう。

角度を固定して研ぐのは中々難しいと思いますが、刃先側に揺れる(ブレる)のは避けてください。

揺れた部分は丸刃に移行します。

しのぎ側に揺れる分には後ほど研ぎ慣らす為大丈夫です。

なので、角度の固定が難しくて揺れてしまう場合、頑張ってしのぎ側に揺れるように意識してください。

3.途中でカエリの処理をする。

元の庖丁の状態によりますが、この研ぎ方はかなりカエリが出ることが多いです。

カエリの外れ方次第では砥石面に残り、刃先に影響を与える可能性があり、外れない場合は指に掛かり怪我の原因になります。

面直し済みの仕上げ砥石を用意しておき、ある程度カエリが出たら都度裏押ししてください。

※特に心配いらないようでしたら、気にしなくても大丈夫です。

4.中砥に当てて具合を見る。

マッキーが消えたら、中砥を使いシノギに沿ってベタ研ぎしてみます。

当然刃先には当たりませんので、荒砥の傷は消えません。

気に入らない部分があれば、ここで天の具合を再調整します。

庖丁は長く付き合っていくものですので、一度で望む形にするのではなく、ゆっくりと育ててあげるくらいの気持ちで良いと思います。

5.天の角を慣らす。

研磨力がそこまで強くない「柔らかい砥石」で鎬から切っ先までを慣らします。

基本的には鎬に沿って庖丁を動かしながら、天の角に合わせて慣らすようなイメージです。

これくらいで止めた方が安全ですが、研げば研ぐほど滑らかになります。

ここで庖丁を立てすぎると丸刃になるので、集中できる範囲で終わらせましょう。

6.お好みのカエリ処理をして完成。

写真では切っ先はそこまでハマグリにはなっていませんが、刃元はかなりしっかりハマグリが形成されています。

ナチュラルハマグリにする。

この特集で酔心を知ってくださった方には聞きなれない言葉と思います。

まずは言葉の解説から。

1.ナチュラルハマグリとは?

ナチュラルハマグリ=弊社社長青木達哉の造語です。

11年前の2012年5月の日々修行で初登場した言葉なので、日々修行をご覧になってくださっている方々にはすでに馴染みの深い言葉かもしれません。

以下日々修行から引用。

僕の基礎的な考えだと、砥石は平面である事を基本にしています。

途中で嫌な感じがしたら面直しを行います。

なので、平面から造るハマグリと言う点で段刃か~ら~の~ハマグリ刃!

だったんですが、実際はそこまで平面で研ぐ事は少なく、研いでいく最中に砥石が反ってくる訳です。。

この反り具合に応じて「自然にハマグリが生まれる」=「ナチュラルハマグリ」!

なので、適度に反った砥石で研いでくださ~い! って乱暴な事は言えません。

これは、切刃だけのハマグリでは無く、厳密には刃先にも影響を与えるからです。。

更に、その反った砥石で裏押しをしよう物なら、完全な裏平面は得られません!

以上引用おしまい。

段刃からのハマグリ刃!というのが上記の「ハマグリ刃にする」の内容ですね。

「丸刃」にならないように注意する内容も書かれています。

それでは、ナチュラルハマグリのやり方について話していきますが、今回の特集では一気に研ぐのではなく、長い目で育てていくような印象で紹介いたします。

本職の方でしたら毎日研いでいればそのうちいい具合で形成されますし、ご家庭の方はゆっくり育てて頂いた方が庖丁が長持ちすると思います。

2.まずはベタ研ぎから。

ナチュラルハマグリはベタ研ぎからの派生になりますので、鎬から刃先まではベタに研ぎあげます。

使用する砥石は「硬い砥石」にします。

理由は「丸刃」になることを防ぐためです。

ここでしっかり下地を作るようにしましょう。

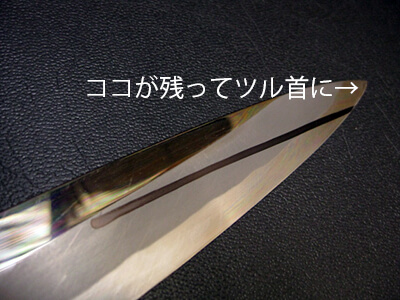

「硬い砥石」でベタに育てていく際ですが、慣れないうちは少し研いだらどこを研いでいるのか確認すると鶴首などになりにくいと思います。

切っ先アール部分は丁寧に3D構造を繋げるような研ぎを心がけてください。

意識して研がないと、

画像の部分が研げずに切っ先が残ってしまいます。

しっかり鎬筋から刃先に研ぎ跡が均等に付くように意識しましょう。

ダイア砥石を使用した場合、平面精度が高すぎるので、無理にカエリを出す必要はありません。

まずはなるべく切刃のベタ研ぎ構造を平面に。

2,5.購入時の刃先の段刃が強すぎて砥石が届かない

頃合いをみて、届かない部分に手の角度を合わせ、2000番ほどで小刃で合わせるか、後述の糸引にて刃先を整え、カエリの処理へ移行した方が、庖丁を長く使えると思います。

特に出刃庖丁の刃元は骨を叩きますので、そのまま置いておいたほうがなにかと良いと思っています。

一気に研ぎ進めても良いのですが、その分庖丁の寿命が短くなってしまいますので、お好みで研ぎ育ててください。

3.ベタの構造が研ぎ出せたら。

500番から1000番の「柔らかい砥石」でカエリが出るまで研ぎます。

ここでのカエリは指で感じられた時点でOKです。

切刃(特に切っ先)が100%平面になることはほぼありませんので、ここからはイメージのお話です。

研ぎのイメージは、

2で作った「切刃の平面」と「カエリの出ていない刃先」を『平面だった砥石』が自然に凹んだ具合で繋げてもらう。 そんなイメージで研ぎ進めてください。

・研ぎ始めの最初はきっちり面直し済み

・研ぎ進める時は、平面を気にしつつ、神経質に面直しはしなくても良い

このような印象で研ぎ抜いていくと良い具合にナチュラルハマグリが形成されると思います。

ちなみに、カエリがたくさん出たら丸刃の出来上がりです。

4.仕上げ砥石で刃を伸ばす。

3で出た微細なカエリを仕上げ砥石で延長して、指に感じられるようにする印象です。

使用する砥石は「柔らかい砥石」です。

1.2.3で下地はしっかり出来ているはずなので、丁寧に磨いていれば自然と折り合いがつきます。

5.お好みのカエリの処理をして完成。

これにてナチュラルハマグリの形成が完成です。

ハマグリ刃よりも刃が弱く、切り込み優先の研ぎになりますので、後述の糸引刃を入れることをお薦めします。

糸引刃をつける

1.糸引刃とは?

「刃先のみを整える」

という印象を持っていただけると分かりやすいかと思っています。

「刃先0.数mmの段刃」

などと表現されることが多いような気がします。

糸引に関しては色々な意見があるので、一概に「こう!」と決めつけるものではないので、「酔心web担当としての紹介」という認識で見てもらえればと思います。

こちらの写真にも糸引を入れていますが、写真ではわからないかと思います。

糸引は理屈で考えると混乱しがちな研ぎ方ですので、難しく考えず、最初に書いた通り「刃先のみを整える」ことに向き合ってもらえれば良いと思います。

それが出来たら、深いところまで探求していくと面白い世界が広がっています。

1,2.糸引が有効な切刃構造

ハマグリの天が高い構造や、ベタ研ぎ、鋼が破れそうなほど薄く研ぎあげているもの。

この辺りに糸引を入れると効果を実感しやすいです。

刃先数ミリを研いでいる小刃研ぎなどでは糸引を入れる必要はあまり感じないかと思います。

1,3.糸引の具体的な有効性

・弱くなった刃先を支える。

本焼きなどは、その高度故にしっかり造ってあるものは限界まで薄くしても刃が破れにくいです。

そこが魅力でもあるので、研ぎ修理で預かる本焼きは基本的に薄くベタ研ぎされてあることがほとんどです。

ベタ研ぎで薄く育てると最高の切れ込みを得ることが出来ますが、なにぶん耐久性に難が出てきます。

本焼きで欠けると精神的なショックも大きい・・・

そのストレスを糸引で軽減することが出来ます。

・確実にカエリを処理する。

新聞紙などでもカエリは処理できますが、やはり砥石での処理が一番良い結果に繋がります。

「研いでも切れ味が悪くて・・・」というご相談をいただきますが、庖丁を見せていただくとカエリの処理が甘いことも多く見られます。

糸引で研ぐことに慣れるとカエリは確実に処理出来るようになっていくと思います。

・砥石の持つ「掛かる要素」などをしっかり刃に伝える。

庖丁を研ぐ際、寝かせて研ぐほど、刃先をしっかり砥石に当てることは難しくなります。

これを実現するには、切刃全体を砥石に当てつつ、刃金部分に力が伝わるように指先で調整をかけ、刃元から切っ先までその加減を維持しなければいけません。

このことから、せっかく良質な砥石を使用しベタ研ぎをしている方でも、砥石の性能をダイレクトに刃先に伝えられていないことがあります。

天然砥石の場合、研磨力が低いのが常なので余計ですね。

糸引ならば刃先の研ぎなので、砥石の性能を伝えやすいです。

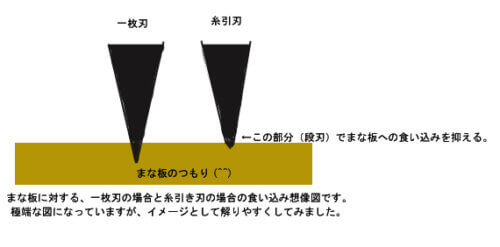

・まな板に薄い刃が入り込むのを最小限にする事ができる。

現在では木のまな板よりもポリエチレン系のまな板が主流になっています。

やはり木よりも刃へのダメージは大きいので、なるべくまな板に切り込まない方が刃が長持ちします。

糸引を入れることにより、深く切り込むことを防いでくれることが期待出来ます。

このようなメリットがあり、うまく糸引をつけられれば相乗効果でベタ研ぎにも劣らない切れ味を保ちつつ耐久性を得ることが出来ます。

荒い砥石は使わないので、変に研がなければ、気に入らなかった場合ベタ研ぎで研ぎ抜けますので、「ベタ研ぎが最高だ!」という方も是非お試しいただければと思います。

2.使用する砥石

使用砥石は仕上げ砥石をお薦めします。

「硬い砥石」でも「柔らかい砥石」でも問題ありませんが、「研磨力が高い砥石」は避けたほうが無難です。

3.カエリが出ていない場合の糸引

前提として、「もうすぐカエリが出そう」なところまではベタ研ぎやハマグリ刃、ナチュラルハマグリで形成しておいてください。

そこまで研ぎ抜けていれば、庖丁を立てている分、力を入れずともカエリが出やすいので、優しくのんびり研いであげるようにすると良いです。

カエリが出たら4へ。

4.カエリがすでに出ている場合の糸引

カエリのみを仕上げ砥石で絡め取るようなイメージを持っていただくと良いかと思います。

力加減は、肩の力を抜き、庖丁の重さのみで砥石の上を歩かせるようなイメージです。

庖丁をゆっくり動かし、切っ先から刃元まで一定の力で前に押し出します。

この際、手前に戻して研ぐことはしないほうが良いです。

※庖丁を立てて研ぐため、砥石に刃先が噛む可能性が高いため。

すでにカエリが出ているので、最初は裏押し。

次に表から糸引。

カエリのチェック。

裏押し→表糸引→カエリのチェックを繰り返し、カエリが指で感じなくなるようになれば完了です。

最後に。

拙い部分もあったかと思いますが、なるべく皆様が研いだ時に想像しやすく書き出しました。

分かりにくい部分などがあればご意見をお聞かせください。

酔心特集第弐幕「出刃の実践研ぎ」

こちらの特集も参考になると思いますので、是非ご確認ください。

今後も皆さんの悩みに寄り添う特集を作成していきますので、宜しくお願い致します。

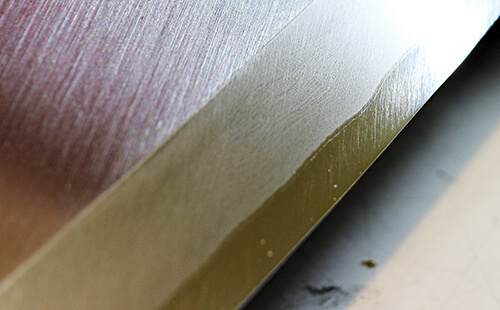

内容的にはおまけになりますが、質問箱にも記載しておいた、研ぎのカラクリに関しての写真を記載しておきます。

こちらアイケの包丁だったので荒研で刃付屋さんが止めた物です。

皆さんが研いで、砥石に当たる所、当たらない所が解るかもしれません。

鶴首防止にお役立てください。

酔心は1対1での製品造りを心がけています。

庖丁について悩み・疑問がありましたら、「酔心お問い合わせ窓口」にてお聞かせください。

今後とも宜しくお願い致します。

酔心 Knife Life Partner

web担当